《新時代的中國綠色發(fā)展》白皮書

國務院新聞辦公室19日發(fā)布《新時代的中國綠色發(fā)展》白皮書。全文如下:

新時代的中國綠色發(fā)展

(2023年1月)

中華人民共和國

國務院新聞辦公室

目錄

前言

一、堅定不移走綠色發(fā)展之路

(一)堅持以人民為中心的發(fā)展思想

(二)著眼中華民族永續(xù)發(fā)展

(三)堅持系統(tǒng)觀念統(tǒng)籌推進

(四)共謀全球可持續(xù)發(fā)展

國務院新聞辦公室19日發(fā)布《新時代的中國綠色發(fā)展》白皮書。全文如下:

新時代的中國綠色發(fā)展

(2023年1月)

中華人民共和國

國務院新聞辦公室

目錄

前言

一、堅定不移走綠色發(fā)展之路

(一)堅持以人民為中心的發(fā)展思想

(二)著眼中華民族永續(xù)發(fā)展

(三)堅持系統(tǒng)觀念統(tǒng)籌推進

(四)共謀全球可持續(xù)發(fā)展

二、綠色空間格局基本形成

(一)優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局

(二)強化生態(tài)系統(tǒng)保護修復

(三)推動重點區(qū)域綠色發(fā)展

(四)建設生態(tài)宜居美麗家園

三、產業(yè)結構持續(xù)調整優(yōu)化

(一)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)

(二)引導資源型產業(yè)有序發(fā)展

(三)優(yōu)化產業(yè)區(qū)域布局

四、綠色生產方式廣泛推行

(一)促進傳統(tǒng)產業(yè)綠色轉型

(二)推動能源綠色低碳發(fā)展

(三)構建綠色交通運輸體系

(四)推進資源節(jié)約集約利用

五、綠色生活方式漸成時尚

(一)生態(tài)文明教育持續(xù)推進

(二)綠色生活創(chuàng)建廣泛開展

(三)綠色產品消費日益擴大

六、綠色發(fā)展體制機制逐步完善

(一)加強法治建設

(二)強化監(jiān)督管理

(三)健全市場化機制

七、攜手共建美麗地球家園

(一)積極參與全球氣候治理

(二)推進共建綠色“一帶一路”

(三)廣泛開展雙多邊國際合作

結束語

前言

綠色是生命的象征、大自然的底色,良好生態(tài)環(huán)境是美好生活的基礎、人民共同的期盼。綠色發(fā)展是順應自然、促進人與自然和諧共生的發(fā)展,是用最少資源環(huán)境代價取得最大經濟社會效益的發(fā)展,是高質量、可持續(xù)的發(fā)展,已經成為各國共識。

幾千年來,中華民族尊重自然、保護自然,生生不息、繁衍發(fā)展,倡導“天人合一”是中華文明的鮮明特色。改革開放以來,中國把節(jié)約資源和保護環(huán)境確立為基本國策,把可持續(xù)發(fā)展確立為國家戰(zhàn)略,大力推進社會主義生態(tài)文明建設。

中共十八大以來,在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,中國堅持綠水青山就是金山銀山的理念,堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路,促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型,建設人與自然和諧共生的現(xiàn)代化,創(chuàng)造了舉世矚目的生態(tài)奇跡和綠色發(fā)展奇跡,美麗中國建設邁出重大步伐。綠色成為新時代中國的鮮明底色,綠色發(fā)展成為中國式現(xiàn)代化的顯著特征,廣袤中華大地天更藍、山更綠、水更清,人民享有更多、更普惠、更可持續(xù)的綠色福祉。中國的綠色發(fā)展,為地球增添了更多“中國綠”,擴大了全球綠色版圖,既造福了中國,也造福了世界。

作為世界上最大的發(fā)展中國家,中國秉持人類命運共同體理念,堅定踐行多邊主義,提出全球發(fā)展倡議、全球安全倡議,深化務實合作,積極參與全球環(huán)境與氣候治理,為落實聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程,推動全球可持續(xù)發(fā)展,共同構建人與自然生命共同體,共建繁榮清潔美麗的世界貢獻了中國智慧、中國力量。

為全面介紹新時代中國綠色發(fā)展理念、實踐與成效,分享中國綠色發(fā)展經驗,特發(fā)布本白皮書。

一、堅定不移走綠色發(fā)展之路

中國順應人民對美好生活的新期待,樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展,協(xié)同推進經濟社會高質量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護,走出了一條生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。

(一)堅持以人民為中心的發(fā)展思想

以人民為中心是中國共產黨的執(zhí)政理念,良好生態(tài)環(huán)境是最公平的公共產品、最普惠的民生福祉。隨著中國現(xiàn)代化建設的不斷推進和人民生活水平的不斷提高,人民對優(yōu)美生態(tài)環(huán)境的需要更加迫切,生態(tài)環(huán)境在人民生活幸福指數(shù)中的地位不斷凸顯。中國順應人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要,堅持生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民,大力推行綠色生產生活方式,重點解決損害群眾健康的突出環(huán)境問題,持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質量,提供更多優(yōu)質生態(tài)產品,讓人民在優(yōu)美生態(tài)環(huán)境中有更多的獲得感、幸福感、安全感。

(二)著眼中華民族永續(xù)發(fā)展

生態(tài)興則文明興,生態(tài)衰則文明衰。大自然是人類賴以生存發(fā)展的基本條件,只有尊重自然、順應自然、保護自然,才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。中國立足環(huán)境容量有限、生態(tài)系統(tǒng)脆弱的現(xiàn)實國情,既為當代發(fā)展謀、也為子孫萬代計,把生態(tài)文明建設作為關系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計,既要金山銀山也要綠水青山,推動綠水青山轉化為金山銀山,讓自然財富、生態(tài)財富源源不斷帶來經濟財富、社會財富,實現(xiàn)經濟效益、生態(tài)效益、社會效益同步提升,建設人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。

(三)堅持系統(tǒng)觀念統(tǒng)籌推進

綠色發(fā)展是對生產方式、生活方式、思維方式和價值觀念的全方位、革命性變革。中國把系統(tǒng)觀念貫穿到經濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護全過程,正確處理發(fā)展和保護、全局和局部、當前和長遠等一系列關系,構建科學適度有序的國土空間布局體系、綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經濟體系、約束和激勵并舉的制度體系,統(tǒng)籌產業(yè)結構調整、污染治理、生態(tài)保護、應對氣候變化,協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展,形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的空間格局、產業(yè)結構、生產方式、生活方式,促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型。

(四)共謀全球可持續(xù)發(fā)展

保護生態(tài)環(huán)境、應對氣候變化,是全人類的共同責任。只有世界各國團結合作、共同努力,攜手推進綠色可持續(xù)發(fā)展,才能維持地球生態(tài)整體平衡,守護好全人類賴以生存的唯一家園。中國站在對人類文明負責的高度,積極參與全球環(huán)境治理,向世界承諾力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和,以“碳達峰碳中和”目標為牽引推動綠色轉型,以更加積極的姿態(tài)開展綠色發(fā)展雙多邊國際合作,推動構建公平合理、合作共贏的全球環(huán)境治理體系,為全球可持續(xù)發(fā)展貢獻智慧和力量。

二、綠色空間格局基本形成

中國積極健全國土空間體系,加強生產、生活、生態(tài)空間用途統(tǒng)籌和協(xié)調管控,加大生態(tài)系統(tǒng)保護修復力度,有效擴大生態(tài)環(huán)境容量,推動自然財富、生態(tài)財富快速積累,生態(tài)環(huán)境保護發(fā)生歷史性、轉折性、全局性變化,為經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。

(一)優(yōu)化國土空間開發(fā)保護格局

國土是綠色發(fā)展的空間載體。中國實施主體功能區(qū)戰(zhàn)略,建立全國統(tǒng)一、責權清晰、科學高效的國土空間規(guī)劃體系,統(tǒng)籌人口分布、經濟布局、國土利用、生態(tài)環(huán)境保護等因素,整體謀劃國土空間開發(fā)保護,實現(xiàn)國土空間開發(fā)保護更高質量、更可持續(xù)。

實現(xiàn)國土空間規(guī)劃“多規(guī)合一”。將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃,逐步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術標準體系,強化國土空間規(guī)劃對各專項規(guī)劃的指導約束作用,加快完成各級各類國土空間規(guī)劃編制,逐步形成全國國土空間開發(fā)保護“一張圖”。

統(tǒng)籌優(yōu)化國土空間布局。以全國國土調查成果為基礎,開展資源環(huán)境承載能力和國土空間開發(fā)適宜性評價,科學布局農業(yè)、生態(tài)、城鎮(zhèn)等功能空間,優(yōu)化農產品主產區(qū)、重點生態(tài)功能區(qū)、城市化地區(qū)三大空間格局。統(tǒng)籌劃定耕地和永久基本農田、生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等空間管控邊界以及各類海域保護線,強化底線約束,統(tǒng)一國土空間用途管制,筑牢國家安全發(fā)展的空間基礎。

加強重點生態(tài)功能區(qū)管理。著力防控化解生態(tài)風險,將承擔水源涵養(yǎng)、水土保持、防風固沙和生物多樣性保護等重要生態(tài)功能的縣級行政區(qū)確定為重點生態(tài)功能區(qū),以保護生態(tài)環(huán)境、提供生態(tài)產品為重點,限制大規(guī)模高強度工業(yè)化城鎮(zhèn)化開發(fā),推動自然生態(tài)系統(tǒng)總體穩(wěn)定向好,生態(tài)服務功能逐步增強,生態(tài)產品供給水平持續(xù)提升。

(二)強化生態(tài)系統(tǒng)保護修復

山水林田湖草沙是生命共同體。中國加強系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理和依法治理,堅持保護優(yōu)先、自然恢復為主,大力推動生態(tài)系統(tǒng)保護修復,筑牢國家生態(tài)安全屏障,筑牢中華民族永續(xù)發(fā)展的根基。

初步建立新型自然保護地體系。自然保護地是生態(tài)建設的核心載體。中國努力構建以國家公園為主體、自然保護區(qū)為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系,正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山首批5個國家公園,積極穩(wěn)妥有序推進生態(tài)重要區(qū)域國家公園創(chuàng)建。截至2021年底,已建立各級各類自然保護地近萬處,占國土陸域面積的17%以上,90%的陸地自然生態(tài)系統(tǒng)類型和74%的國家重點保護野生動植物物種得到了有效保護。

科學劃定生態(tài)保護紅線。生態(tài)保護紅線是國家生態(tài)安全的底線和生命線。中國將生態(tài)功能極重要、生態(tài)極脆弱以及具有潛在重要生態(tài)價值的區(qū)域劃入生態(tài)保護紅線,包括整合優(yōu)化后的自然保護地,實現(xiàn)一條紅線管控重要生態(tài)空間。截至目前,中國陸域生態(tài)保護紅線面積占陸域國土面積比例超過30%。通過劃定生態(tài)保護紅線和編制生態(tài)保護修復規(guī)劃,鞏固了以青藏高原生態(tài)屏障區(qū)、黃河重點生態(tài)區(qū)(含黃土高原生態(tài)屏障)、長江重點生態(tài)區(qū)(含川滇生態(tài)屏障)、東北森林帶、北方防沙帶、南方丘陵山地帶、海岸帶等為依托的“三區(qū)四帶”生態(tài)安全格局。

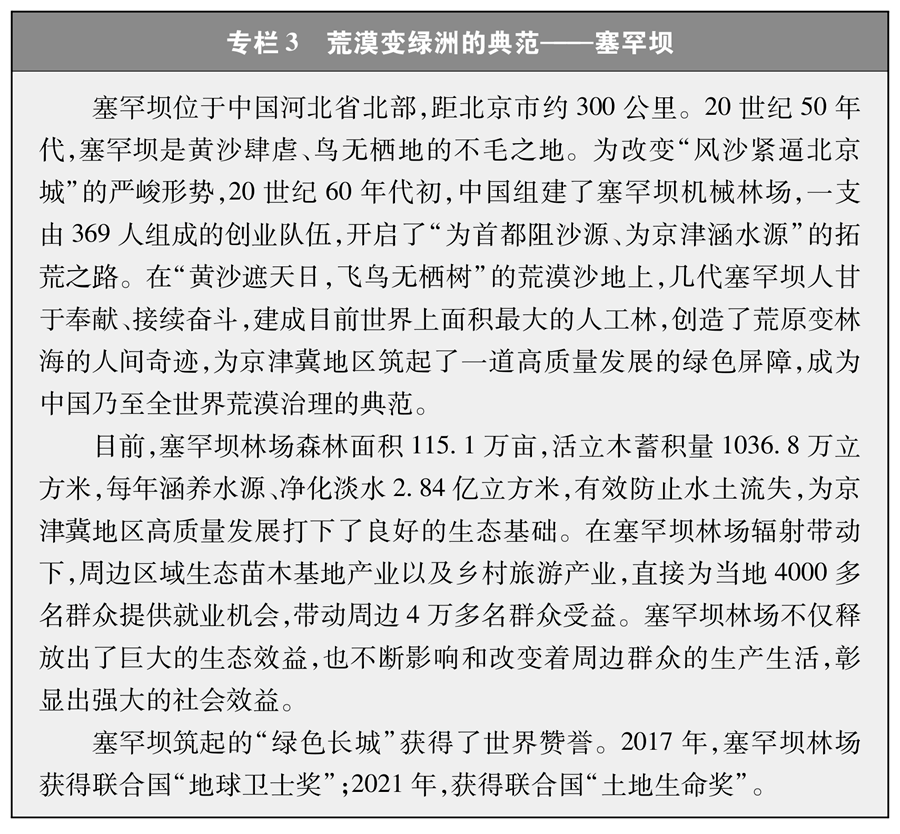

實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程。以國家重點生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)保護紅線、自然保護地等為重點,啟動實施山水林田湖草沙一體化保護和修復工程,統(tǒng)籌推進系統(tǒng)治理、綜合治理、源頭治理。陸續(xù)實施三北、長江等防護林和天然林保護修復、退耕還林還草、礦山生態(tài)修復、“藍色海灣”整治行動、海岸帶保護修復、渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)、紅樹林保護修復等一批具有重要生態(tài)影響的生態(tài)環(huán)境修復治理工程,科學開展大規(guī)模國土綠化行動,推動森林、草原、濕地、河流、湖泊面積持續(xù)增加,土地荒漠化趨勢得到有效扭轉。2012-2021年,中國累計完成造林9.6億畝,防沙治沙2.78億畝,種草改良6億畝,新增和修復濕地1200多萬畝。2021年,中國森林覆蓋率達到24.02%,森林蓄積量達到194.93億立方米,森林覆蓋率和森林蓄積量連續(xù)30多年保持“雙增長”,是全球森林資源增長最多和人工造林面積最大的國家。中國在世界范圍內率先實現(xiàn)了土地退化“零增長”,荒漠化土地和沙化土地面積“雙減少”,對全球實現(xiàn)2030年土地退化零增長目標發(fā)揮了積極作用。自2000年以來,中國始終是全球“增綠”的主力軍,全球新增綠化面積中約1/4來自中國。

(三)推動重點區(qū)域綠色發(fā)展

中國充分發(fā)揮區(qū)域重大戰(zhàn)略的提升引領作用,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念推動實施區(qū)域重大戰(zhàn)略,著力打造綠色發(fā)展的第一梯隊,帶動全國經濟社會發(fā)展綠色化水平整體提升。

推動京津冀協(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)保率先突破。實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,在交通、環(huán)境、產業(yè)、公共服務等領域協(xié)同推進,強化生態(tài)環(huán)境聯(lián)建聯(lián)防聯(lián)治。以京津冀地區(qū)為重點,開展華北地區(qū)地下水超采綜合治理,扭轉了上世紀80年代以來華北地下水位逐年下降的趨勢。高起點規(guī)劃、高標準建設雄安新區(qū),圍繞打造北京非首都功能集中承載地,構建布局合理、藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市,打造綠色高質量發(fā)展“樣板之城”。2021年,京津冀13個城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例達到74.1%,比2013年提升32.2個百分點,北京市大氣環(huán)境治理成為全球環(huán)境治理的中國樣本。

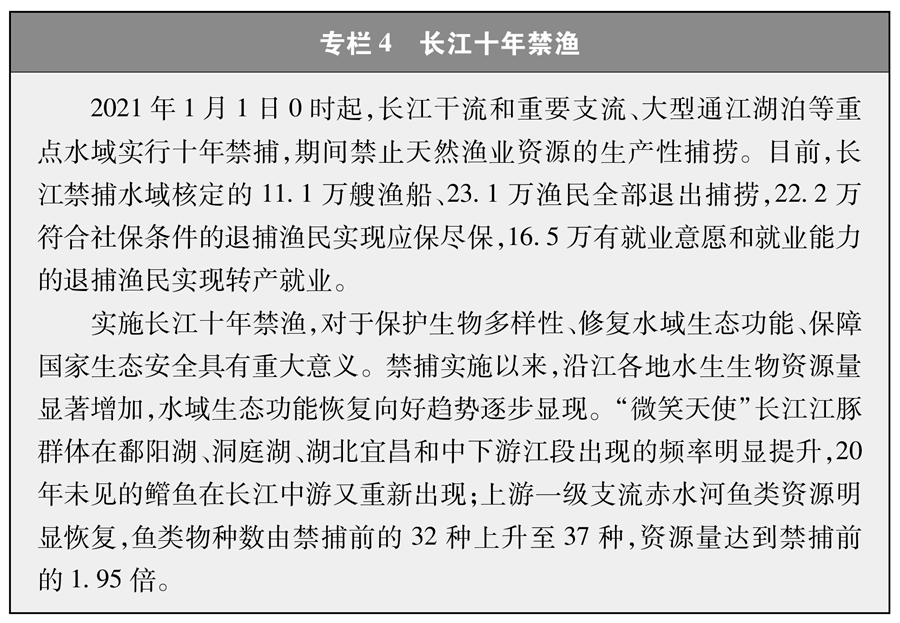

以共抓大保護、不搞大開發(fā)為導向推動長江經濟帶建設。長江是中華民族的母親河,也是中華民族發(fā)展的重要支撐。中國堅持把修復長江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置,協(xié)調推動經濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護,努力建設人與自然和諧共生的綠色發(fā)展示范帶,使長江經濟帶成為生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的主戰(zhàn)場。發(fā)揮產業(yè)協(xié)同聯(lián)動整體優(yōu)勢,構建綠色產業(yè)體系,加快區(qū)域經濟綠色轉型步伐。大力推進長江保護修復攻堅戰(zhàn),深入實施城鎮(zhèn)污水垃圾處理、化工污染治理、農業(yè)面源污染治理、船舶污染治理和尾礦庫污染治理“4+1”工程,全面實施長江十年禁漁,開展長江岸線利用項目及非法矮圍清理整治。2018年以來,累計騰退長江岸線162公里,灘岸復綠1213萬平方米,恢復水域面積6.8萬畝,長江干流國控斷面水質連續(xù)兩年全線達到Ⅱ類。

發(fā)揮長三角地區(qū)綠色發(fā)展表率作用。加快長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)建設,率先探索將生態(tài)優(yōu)勢轉化為經濟社會發(fā)展優(yōu)勢、從項目協(xié)同走向區(qū)域一體化制度創(chuàng)新,依托優(yōu)美風光、人文底蘊、特色產業(yè),集聚創(chuàng)新要素資源,夯實綠色發(fā)展生態(tài)本底,打造綠色創(chuàng)新發(fā)展高地。

推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展。把保護黃河作為中華民族發(fā)展的千秋大計,堅持對黃河上下游、干支流、左右岸生態(tài)保護治理工作統(tǒng)籌謀劃。開展全流域生態(tài)環(huán)境保護治理,推動上中游水土流失和荒漠化防治以及下游河道和灘區(qū)綜合治理,黃河泥沙負荷穩(wěn)步下降,確保黃河安瀾。堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產,走水安全有效保障、水資源高效利用、水生態(tài)明顯改善的集約節(jié)約發(fā)展之路。沿黃地區(qū)在保護傳承弘揚黃河文化、發(fā)展特色產業(yè)上積極探索,培養(yǎng)壯大新產業(yè)新業(yè)態(tài),推動生態(tài)、經濟價值同步提升,讓黃河成為惠民利民的生態(tài)河、幸福河。

建設美麗粵港澳大灣區(qū)。以建設美麗灣區(qū)為引領,著力提升生態(tài)環(huán)境質量,探索綠色低碳的城市建設運營模式,促進大灣區(qū)可持續(xù)發(fā)展,使大灣區(qū)天更藍、山更綠、水更清,打造生態(tài)安全、環(huán)境優(yōu)美、社會安定、文化繁榮的粵港澳大灣區(qū)。

(四)建設生態(tài)宜居美麗家園

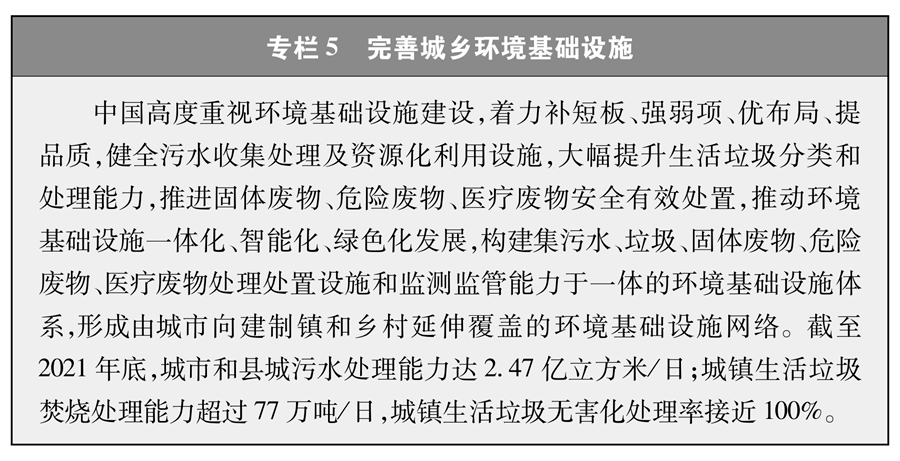

城鄉(xiāng)是人們聚居活動的主要空間。中國把綠色發(fā)展理念融入城鄉(xiāng)建設活動,大力推動美麗城市和美麗鄉(xiāng)村建設,突出環(huán)境污染治理,著力提升人居環(huán)境品質,打造山巒層林盡染、平原藍綠交融、城鄉(xiāng)鳥語花香的美麗家園。

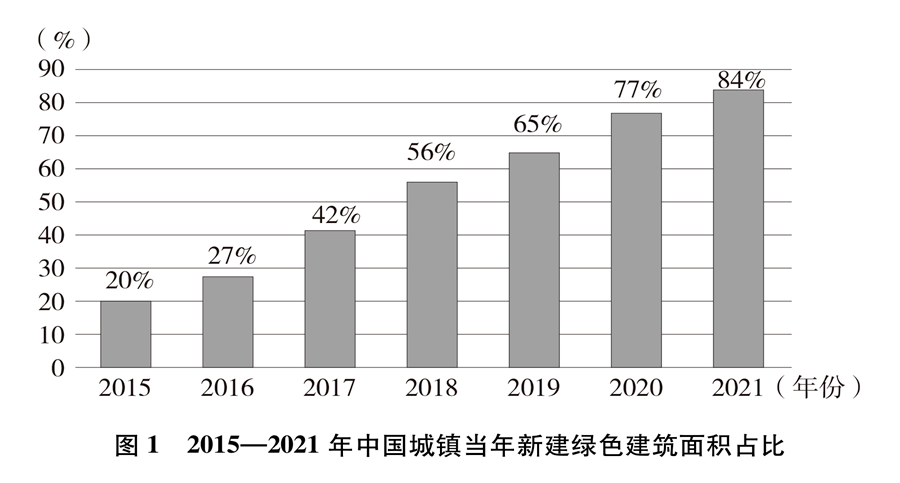

建設人與自然和諧共生的美麗城市。中國把保護城市生態(tài)環(huán)境擺在突出位置,推進以人為核心的城鎮(zhèn)化,科學規(guī)劃布局城市的生產空間、生活空間、生態(tài)空間,打造宜居城市、韌性城市、智慧城市,把城市建設成為人與自然和諧共生的美麗家園。堅持尊重自然、順應自然,依托現(xiàn)有山水脈絡等獨特風光推進城市建設,讓城市融入大自然,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁。持續(xù)拓展城市生態(tài)空間,建設國家園林城市、國家森林城市,推進城市公園體系和綠道網絡建設,大力推動城市綠化,讓城市再現(xiàn)綠水青山。2012-2021年,城市建成區(qū)綠化覆蓋率由39.22%提高到42.06%,人均公園綠地面積由11.8平方米提高到14.78平方米。大力發(fā)展綠色低碳建筑,推進既有建筑改造,建筑節(jié)能水平持續(xù)提高。

打造綠色生態(tài)宜居的和美鄉(xiāng)村。中國將綠色發(fā)展作為推進鄉(xiāng)村振興的新引擎,探索鄉(xiāng)村綠色發(fā)展新路徑。積極發(fā)展生態(tài)農業(yè)、農村電商、休閑農業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、健康養(yǎng)老等新產業(yè)、新業(yè)態(tài),加強生態(tài)保護與修復,推動農業(yè)強、農村美、農民富的目標不斷實現(xiàn)。持續(xù)改善農村人居環(huán)境,完善鄉(xiāng)村公路、供水、供氣等基礎設施,推進農村廁所革命,加強生活垃圾、污水治理,開展村莊清潔行動,全面推進鄉(xiāng)村綠化,持續(xù)開展現(xiàn)代宜居農房建設,越來越多的鄉(xiāng)村實現(xiàn)水源凈化、道路硬化、夜晚亮化、能源清潔化。加強傳統(tǒng)村落保護利用,傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,提升鄉(xiāng)村風貌。廣大農村生態(tài)美起來、環(huán)境靚起來,叢林掩映、果菜滿園、滿眼錦繡,呈現(xiàn)山清水秀、天藍地綠、村美人和的美麗畫卷。

持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。環(huán)境就是民生,青山就是美麗,藍天也是幸福。中國堅持精準治污、科學治污、依法治污,以解決人民群眾反映強烈的大氣、水、土壤污染等突出問題為重點,持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控和重污染天氣應對成效顯著,全國地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)年均濃度由2015年的46微克/立方米降至2021年的30微克/立方米,空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例達到87.5%,成為全球大氣質量改善速度最快的國家。工業(yè)、農業(yè)、生活污染源和水生態(tài)系統(tǒng)整治加快推進,飲用水安全得到有效保障,污染嚴重水體和不達標水體顯著減少,2021年全國地表水水質優(yōu)良斷面比例達到84.9%。全面禁止洋垃圾入境,實現(xiàn)固體廢物“零進口”目標,土壤環(huán)境風險得到基本管控。藍天白云、繁星閃爍,清水綠岸、魚翔淺底,人們呼吸的空氣更清新、喝的水更干凈、吃的食物更放心、生活的環(huán)境更優(yōu)美,切實感受到生態(tài)環(huán)境變化帶來的幸福和美好。

作者: 來源:新華社 責任編輯:jianping

太陽能發(fā)電網|www.baolechen.com 版權所有